はじめに:なぜOSとハードウェアの関係を理解することが重要なのか

こんにちは。ICTエンジニアのぽんさんです。

私はこの業界で25年以上にわたり仕事をしてきました。その中で「OSとハードウェアの関係ってどういうこと?」といった質問を本当にたくさん受けてきました。

一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、実はこの関係をきちんと理解することが、パソコンやスマートフォンの基本的な動作原理から、最先端のクラウド技術まで、ICTの世界をよりクリアに捉えるカギになるのです。

逆に、このポイントが曖昧なままだと、技術の表面的な知識にとどまってしまい、本質をつかみきれなくなります。

今回は、初心者の方も迷わず読み進められるよう、専門用語をできるだけやさしく解説していきます。そして、実際の業務で活かせる“一歩踏み込んだ”理解も得ていただくことを目指します。20年経っても変わらない「本質」と、日々進化する最新技術の関係性についても触れながら、お話を進めていきます。よろしければ、どうぞ最後までお付き合いください。

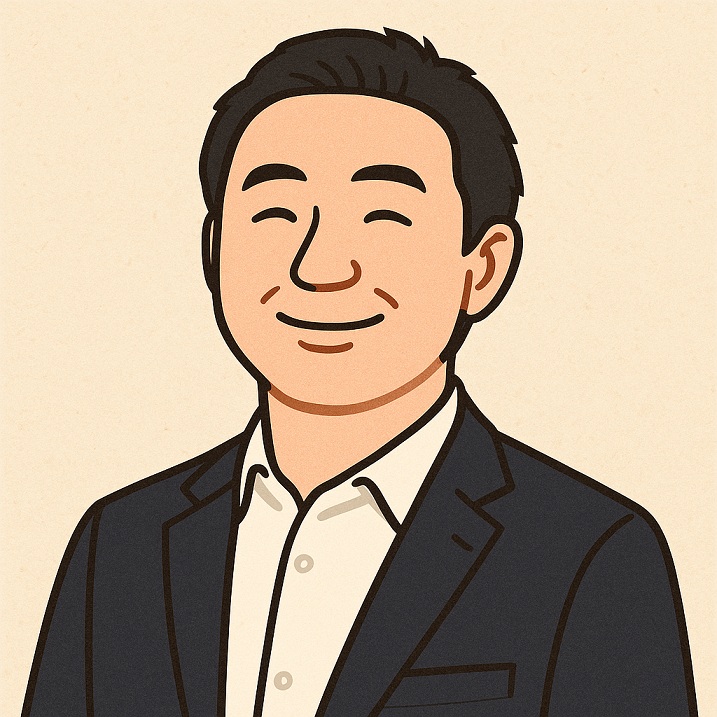

OSとは何か:コンピュータの指揮者としての役割

OSの基本概念

OS(オペレーティングシステム)とは、パソコンやスマートフォンなどのコンピュータ全体を管理・制御するための基本的なソフトウェアです。よく「コンピュータの指揮者」と例えられることが多く、この比喩がとても分かりやすい理由は、まさにOSの役割がオーケストラの指揮者に似ているからです。指揮者が各楽器奏者をまとめて美しい音楽を生み出すように、OSもCPUやメモリ、ストレージ、さまざまな入出力機器が連携して働けるよう調整をしています。

OSの主な4つの機能

1. プロセス管理

複数のプログラムやアプリを同時に使うとき、どのソフトにCPUの処理時間をどの順番で割り当てるかを調整します。例えば、YouTubeを見ながらメールを書いたり、音楽を流しながらネット検索したりといったマルチタスクは、OSが裏でうまくやりくりしているからこそ可能です

2. メモリ管理

限られたメモリ(作業スペース)を、実行中の各プログラムにどれだけ割り当てるかを決めて管理します。もしメモリが足りなくなれば、ストレージ(HDDやSSD)を一時的なメモリとして使う「仮想メモリ」機能で補う場合もあります

3. ファイルシステム管理

データを「ファイル」「フォルダ」形式で分かりやすく整理し、どこに何が保存されているのか、効率よく使えるように管理します。こうした仕組みにより、物理的な記憶装置の中身を意識せず簡単に使えるようになります。

4. 入出力管理

キーボード、マウス、ディスプレイ、プリンタ、ネットワークなど多種多様なデバイスとのやりとりを制御します。これにより、アプリケーションが機器ごとの違いを気にせず、共通の方法で操作できます

このようにOSは、コンピュータの見えない「縁の下の力持ち」として、私たちが快適にパソコンやスマホを使えるように日々働いています。アプリを操作するだけでなく、その裏側で全体をとりまとめているのがOSの大切な役割です。

ハードウェアとは何か:コンピュータの「カラダ」を理解しよう

普段何気なく使っているパソコンやスマートフォン。その“中身”である「ハードウェア」について、みなさんはどこまでご存じでしょうか?

ハードウェアとは、コンピュータの物理的な部品すべてを指します。ざっくり言えば、「実際に手で触れることができる部分」と考えるとイメージしやすいです。

ハードウェアの主な構成要素

CPU(中央処理装置)

いわばコンピュータの“頭脳”です。実際に命令を処理し、計算や論理的な判断を行います。最近のCPUは、複数の「コア(処理の単位)」を持ち、同時並行でさまざまな処理がこなせるようになっています。

メモリ(RAM)

プログラムやデータを一時的に保存する「作業台」の役割です。CPUが高速でアクセスできるため、実際に動作中のアプリやデータはまずここに読み込まれます。ただし、電源を切ると中身は消えてしまう“一時的な記憶場所”です。

ストレージ(補助記憶装置)

ハードディスク(HDD)やSSDなど、データやプログラムを長期間保存しておくための場所です。メモリに比べて読み書きの速さは少し遅いですが、電源を切ってもデータが消えないのが大きな特徴です。最近は高速なSSDが主流になっています。

入出力デバイス(I/Oデバイス)

キーボードやマウス、ディスプレイ、さらにはネットワークカードまで、人とコンピュータ、あるいは他のコンピュータ同士が“やり取り”するためのさまざまな機器を指します。

ハードウェアの特徴と限界

物理的な制約

ハードウェアは“もの”なので、使える速さや容量にはどうしても限界があります。たとえば、CPUの演算速度やメモリの容量、ストレージの読み書き速度などは、それぞれ物理的な制約を受けています。

多様性

同じ機能を持つハードウェアでも、メーカーや製品によって細かな仕様や使い方が異なります。この違いがあるからこそ、コンピュータにはそれぞれに合わせた“デバイスドライバ”が必要になるのです。

専用性

ハードウェアはそれぞれ専門分野を持っています。CPUは計算や論理処理、GPUは映像や画像の処理、ネットワークカードは通信処理に特化している…といった具合です。

このように、「ハードウェア」はコンピュータの基礎そのもの。一つひとつのパーツがどんな働きをしているのかを知ることで、コンピュータの仕組みがぐっとわかりやすくなりますよ!

OSとハードウェアの「基本的な関係」― 抽象化と制御

コンピュータの仕組みを理解するうえで、とても大切なキーワードが「抽象化(ちゅうしょうか)」です。

少し難しい言葉に思えるかもしれませんが、実は私たちが毎日便利にパソコンやスマートフォンを使えているのも、この抽象化のおかげなんです。

抽象化とは?

「抽象化」とは、複雑な仕組みや動作の細かい部分を隠して、誰にでも分かりやすい“シンプルな使い方”に変えることを指します。

たとえば――

私たちがワードやメモ帳で「ファイル名を付けて保存」ボタンを押すだけで、簡単にデータを保存できますよね。

でも、その裏側では実はこんな複雑なことが自動で行われています。

- ストレージの中から空いている領域を探す

- ファイルシステムのルールに従ってデータを適切に配置する

- 作成日時やファイルサイズなどの「メタデータ」を記録する

- ハードウェアに対して、実際にデータを書き込む制御信号を送る

これらの複雑な処理は、すべてOS(オペレーティングシステム)が裏で担っています。そのおかげで、私たちは「保存する」という操作にだけ集中できるのです。

つまり、アプリケーション開発者もユーザーも、「ファイルを保存する」という概念だけを意識すればよく、内部の複雑な仕組みを理解する必要はありません。これが「抽象化」の力です。

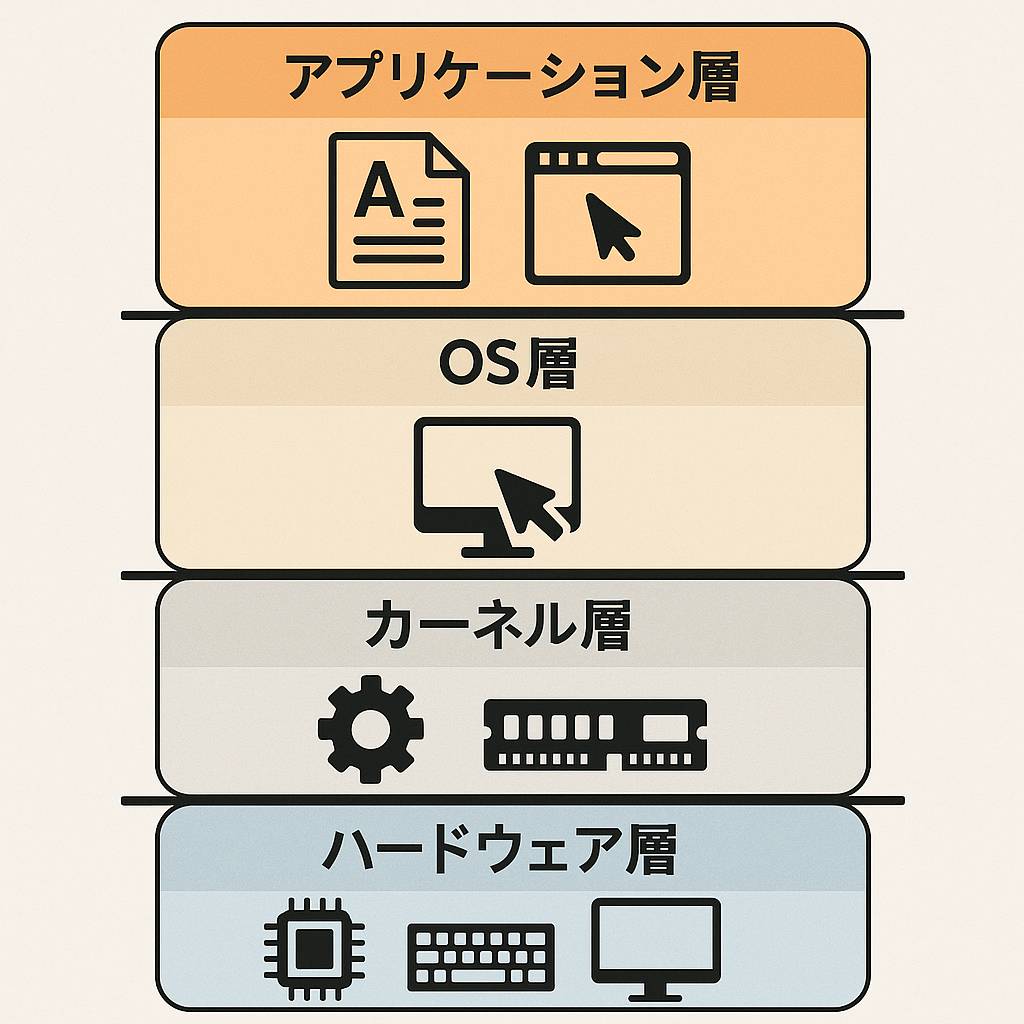

ハードウェア抽象化の階層~4つのレイヤー~

OSはハードウェアの複雑さをやわらげる役割も果たしています。この仕組みは、階層(レイヤー)構造で考えると分かりやすいです。

アプリケーション層

ユーザーが直接使うソフト(ワープロ、ブラウザ、ゲームなど)がこの層です。

OS層(システムコール)

アプリがハードウェアの機能を使いたい時、「こういう操作をして!」とOSにお願いできる窓口。ファイル操作やネットワーク通信などは、ここを通して使われます。

カーネル層(OSの中枢)

OSの心臓部ともいえる部分。メモリ管理やプロセスの切り替え、実際の機械(ハードウェア)を動かすための細かな制御を行います。

ハードウェア層

実際のCPUやメモリ、ストレージ、キーボードやディスプレイなど、「物」として存在する部品たちです。

このように、各層がしっかり役割分担することで――

上の層(アプリやOS)は、下の層(ハードウェア)のことをあまり気にせず、自由に進化できるようになっています。これが、最新技術や新しいデバイスへの素早い対応を可能にしているのです。

私たちが“便利”だと感じる裏側には、OSによる見事な「抽象化」と「制御」の工夫があることを、ぜひ覚えておいてください!

OSがハードウェアを制御する仕組み

CPU管理とプロセススケジューリング

現代のコンピュータでは、一つのCPUで複数のプログラムが同時に実行されているように見えます。これは、OSが高速にプログラムを切り替えて実行する「マルチタスキング」によって実現されています。

プロセススケジューリングのアルゴリズム

OSは様々なアルゴリズムを使ってCPU時間を各プログラムに分配します:

ラウンドロビン方式 各プログラムに一定時間ずつCPUを割り当て、順番に実行します。公平性が高い反面、応答性に課題がある場合があります。

優先度ベース方式 プログラムに優先度を設定し、高優先度のプログラムを優先的に実行します。重要なシステムプロセスやリアルタイム処理に適しています。

完全公平スケジューラ(CFS) Linuxで採用されている方式で、各プログラムが公平にCPU時間を使用できるよう動的に調整します。

マルチコア対応

現代のCPUは複数のコアを持っているため、OSは以下の処理も行います:

- 複数のプログラムを異なるコアに分散させる

- 一つのプログラムを複数のコアで並列実行する

- コア間での負荷バランスを調整する

メモリ管理の詳細

メモリ管理は、OSの最も重要で複雑な機能の一つです。限られたメモリ資源を効率的に使用し、同時に実行される複数のプログラムが互いに干渉しないよう制御します。

仮想メモリシステム

現代のOSでは、「仮想メモリ」という概念を使ってメモリ管理を行います:

仮想アドレス空間 各プログラムは、物理メモリの実際の配置とは無関係に、独自のメモリ空間を持っているように見えます。これにより、プログラム同士が互いのメモリ領域に不正にアクセスすることを防げます。

ページング機能 メモリをページという単位に分割し、必要に応じて物理メモリとストレージ間でページを移動させます。これにより、物理メモリよりも大きなプログラムも実行できます。

メモリ保護機能 各プログラムが使用できるメモリ領域を制限し、他のプログラムや、OSのメモリ領域への不正アクセスを防ぎます。

メモリ最適化技術

コピーオンライト(Copy-on-Write) 複数のプログラムが同じデータを参照している場合、実際に変更が発生するまで物理的なコピーを作成しません。これによりメモリ使用量を削減できます。

メモリ圧縮 使用頻度の低いメモリページを圧縮してメモリ使用量を削減する技術も実装されています。

NUMA(Non-Uniform Memory Access)対応 大規模サーバーでは、CPUによってメモリへのアクセス速度が異なる場合があります。OSはこれを考慮してメモリ配置を最適化します。

入出力デバイス管理

入出力デバイスの管理は、OSがハードウェアの多様性を最も強く感じる分野です。キーボード、マウス、ディスプレイ、プリンタ、ネットワークカードなど、それぞれ異なる制御方法を持つデバイスを統一的に扱う必要があります。

デバイス抽象化

OSは各デバイスを以下のように抽象化します:

キャラクタデバイス データを文字(バイト)単位で順次読み書きするデバイスです。キーボードやシリアルポートなどが該当します。

ブロックデバイス データをブロック単位でランダムアクセスできるデバイスです。ハードディスクやSSDなどのストレージデバイスが該当します。

ネットワークデバイス ネットワーク通信を行うデバイスです。イーサネット、Wi-Fi、Bluetoothなどが含まれます。

割り込み処理

ハードウェアからOSへの重要な通信手段が「割り込み」です:

ハードウェア割り込み デバイスからCPUに送られる信号で、何らかのイベント(キー入力、ネットワークパケット受信など)が発生したことを通知します。

割り込みハンドラ 各割り込みに対応するOSの処理ルーチンです。適切なデバイスドライバを呼び出して対応を行います。

割り込み優先度 複数の割り込みが同時に発生した場合の処理順序を決定します。システムクリティカルな割り込みが最優先されます。

ストレージ管理とファイルシステム

ストレージ管理は、データの永続化という重要な役割を担います。OSは物理的なストレージデバイスの特性を隠蔽し、ファイルやディレクトリという概念でデータ管理を提供します。

ファイルシステムの役割

メタデータ管理 ファイル名、作成日時、サイズ、権限などの情報を管理します。これらの情報により、ユーザーは直感的にファイルを管理できます。

空き領域管理 ストレージの空き領域を追跡し、新しいファイルを効率的に配置します。削除されたファイルの領域を再利用する仕組みも提供します。

アクセス制御 ファイルやディレクトリへのアクセス権限を管理し、セキュリティを確保します。

各種ファイルシステムの特徴

NTFS(Windows) Windowsの標準ファイルシステムで、大容量ファイルの対応、アクセス権限の詳細設定、暗号化機能などを提供します。

ext4(Linux) Linuxで広く使用されているファイルシステムで、高いパフォーマンスと信頼性を特徴とします。

APFS(macOS) Appleが開発した新しいファイルシステムで、SSDに最適化された設計になっています。

最新のストレージ技術対応

SSD最適化 従来のハードディスクとは異なるSSDの特性(ランダムアクセスの高速化、書き込み回数制限など)に対応した最適化を行います。

NVMe対応 高速なNVMe SSDの性能を最大限に活用するため、従来のSATA接続とは異なる制御方法を実装します。

ハードウェア抽象化の深い理解

抽象化がもたらす利益

ハードウェア抽象化は、コンピューターシステム全体に多大な利益をもたらします。その詳細を見てみましょう。

プログラムの可搬性 抽象化により、同じプログラムが異なるハードウェア上でも動作します。例えば、Intel CPUで動作するプログラムがAMD CPUでも同様に動作するのは、OSがCPUの違いを抽象化しているからです。

開発効率の向上 プログラマーは、ハードウェアの詳細な制御方法を学ぶ必要がありません。「ファイルを読む」「ネットワークでデータを送る」といった高レベルな操作に集中できます。

ハードウェアの進化への対応 新しいハードウェアが登場しても、適切なドライバが提供されれば、既存のアプリケーションは修正なしで新ハードウェアの恩恵を受けられます。

抽象化の段階と種類

ハードウェア抽象化は、複数の段階で行われます:

低レベル抽象化 CPUの命令セットアーキテクチャ(ISA)による抽象化です。同じISA(x86-64、ARMなど)を持つCPUは、詳細な実装が異なっても同じプログラムを実行できます。

中レベル抽象化 OSカーネルによるハードウェア抽象化です。メモリ管理、プロセス管理、デバイス制御などがここに含まれます。

高レベル抽象化 プログラミング言語や実行環境による抽象化です。Java仮想マシン(JVM)や.NET Frameworkなどがこれに該当します。

抽象化のコストとトレードオフ

抽象化には利益だけでなく、コストも伴います:

性能オーバーヘッド 抽象化の各層では、必ずある程度の性能損失が発生します。しかし、現代のハードウェア性能向上により、このオーバーヘッドは多くの場合問題になりません。

制御の制限 抽象化により、ハードウェアの特殊な機能を直接利用することが困難になる場合があります。リアルタイムシステムや組み込みシステムでは、この点が重要になります。

複雑性の隠蔽 抽象化は複雑性を隠しますが、問題が発生したときの原因特定を困難にする場合があります。

デバイスドライバの役割と重要性

デバイスドライバとは何か

デバイスドライバは、OSとハードウェアデバイスの間の「通訳者」のような役割を果たすソフトウェアです。各デバイス固有の制御方法を知っており、OSの標準的なインターフェースに変換して提供します。

ドライバの基本機能

デバイスの初期化 ハードウェアデバイスを使用可能な状態に設定します。レジスタの設定、初期パラメータの送信などを行います。

データ変換 OSの標準的なデータ形式と、デバイス固有のデータ形式を相互変換します。

エラー処理 デバイスからのエラー情報を受け取り、適切にOSに報告します。

電源管理 デバイスの電源状態を制御し、省電力機能を実現します。

デバイスドライバの種類

カーネルモードドライバ OSのカーネル空間で動作し、ハードウェアに直接アクセスできます。高いパフォーマンスが要求されるデバイス(ストレージ、ネットワークなど)で使用されます。

ユーザーモードドライバ アプリケーション空間で動作し、セキュリティが重視されるシステムで使用されます。プリンタドライバなどがこれに該当することがあります。

プラグアンドプレイドライバ デバイスの接続時に自動的に認識・設定されるドライバです。USB機器などで一般的です。

現代のドライバ開発動向

標準化の進展 USB、PCIなどの標準インターフェースの普及により、多くのデバイスで汎用ドライバが使用できるようになっています。

セキュリティの強化 ドライバはカーネル空間で動作するため、セキュリティの脆弱性になりやすい部分です。署名の必須化、サンドボックス化などの対策が進んでいます。

仮想化対応 仮想環境での動作を考慮したドライバ設計が重要になっています。

仮想化技術とOSとハードウェアの関係

仮想化技術の概要

仮想化技術は、一つの物理ハードウェア上で複数のOSを同時に実行する技術です。これにより、OSとハードウェアの関係に新たな層が追加されます。

ハイパーバイザーの役割 ハイパーバイザー(仮想化ソフトウェア)は、物理ハードウェアと複数のゲストOSの間で仲介役を果たします。ハードウェアリソースを分割し、各ゲストOSに割り当てます。

仮想化の種類

完全仮想化 ゲストOSは自分が仮想環境で動作していることを認識しません。高い互換性を持ちますが、性能オーバーヘッドがあります。

準仮想化 ゲストOSは仮想環境であることを認識し、ハイパーバイザーと協調して動作します。性能は向上しますが、OS側の修正が必要です。

ハードウェア支援仮想化 Intel VT-xやAMD-Vなど、CPU自体が仮想化機能をサポートします。性能と互換性の両方を実現できます。

コンテナ技術

近年注目されているコンテナ技術は、OS レベルでの仮想化を提供します:

コンテナの特徴

- 同一のOSカーネルを共有し、プロセスレベルで分離

- 軽量で高速な起動が可能

- アプリケーションとその依存関係をパッケージ化

従来の仮想化との違い 仮想マシンが完全なOSを含むのに対し、コンテナはアプリケーションレイヤーのみを分離します。これによりリソース効率が大幅に向上します。

クラウドコンピューティングへの影響

仮想化技術は、クラウドコンピューティングの基盤技術となっています:

リソースプールの実現 大量の物理サーバーを仮想化により統合し、必要に応じてリソースを動的に割り当てます。

マルチテナンシー 複数の顧客(テナント)が同一の物理インフラを安全に共有できます。

スケーラビリティ 需要に応じて仮想リソースを迅速に増減できます。

クラウド時代におけるOSとハードウェア

クラウドネイティブアーキテクチャ

クラウド時代では、OSとハードウェアの関係に新たな要素が加わります:

インフラストラクチャの抽象化 開発者は物理ハードウェアの存在を意識することなく、必要な計算リソースを「サービス」として利用できます。

スケールアウト設計 単一の強力なハードウェアに依存するのではなく、多数の標準的なハードウェアを組み合わせてシステムを構築します。

障害に対する考え方の変化 個々のハードウェアの障害を前提とし、ソフトウェアレベルで冗長性と回復力を実現します。

サーバーレスアーキテクチャ

Function as a Service(FaaS) 開発者はサーバー管理を完全にクラウドプロバイダーに委ね、関数単位でコードを実行します。OSとハードウェアの管理は完全に隠蔽されます。

イベント駆動アーキテクチャ システムは外部イベントに反応して動作し、必要な時のみリソースを消費します。

エッジコンピューティング

クラウドとは逆に、処理をデータ発生地点の近くで行うエッジコンピューティングも重要になっています:

レイテンシの削減 クラウドまでデータを送信する時間を短縮し、リアルタイム処理を実現します。

ローカル処理 プライバシーやセキュリティが重要なデータを外部に送信せず、ローカルで処理します。

リソース制約環境 エッジデバイスは通常、クラウドサーバーと比較してリソースが限られているため、効率的なOSとハードウェアの関係が重要になります。

トラブルシューティングの視点から見るOSとハードウェア

一般的な問題パターン

実務でOSとハードウェアの関係を理解していると、トラブルシューティングが格段に効率化されます。

性能問題の切り分け

CPU使用率の問題

- 高いCPU使用率が継続している場合、どのプロセスが原因かを特定

- マルチコア環境での負荷分散の確認

- コンテキストスイッチの頻度チェック

メモリ使用量の問題

- 物理メモリ不足による仮想メモリの過度な使用

- メモリリークの可能性

- キャッシュ効率の問題

ストレージI/O問題

- ディスクアクセスパターンの分析

- SSDとHDDの特性差による問題

- ファイルシステムの断片化

ネットワーク問題

- ネットワークインターフェースの設定問題

- ドライバの互換性問題

- 帯域幅と遅延の切り分け

デバイス関連の問題

ドライバの問題

- デバイスが認識されない

- ドライバのバージョン不整合

- 署名の問題(特にWindows環境)

互換性の問題

- 新しいハードウェアへの対応遅れ

- レガシーデバイスのサポート終了

- 異なるアーキテクチャ間の問題

監視とログ分析

システムログの活用 OSは動作状況を詳細にログに記録します:

Windowsイベントログ システム、アプリケーション、セキュリティなどのカテゴリ別にイベントを記録します。

Linuxのsyslog カーネルからアプリケーションまで、システム全体のログを統一的に管理します。

パフォーマンスカウンター CPU、メモリ、ディスク、ネットワークなどの詳細な使用状況を数値で把握できます。

現代的な監視ツール

- Prometheus + Grafana

- ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana)

- 各種APM(Application Performance Monitoring)ツール

これらのツールにより、OSとハードウェアの関係をリアルタイムで可視化できます。

セキュリティの観点から見るOSとハードウェア

ハードウェアベースのセキュリティ

現代のセキュリティは、OSとハードウェアが協調して実現されます:

Trusted Platform Module(TPM) 暗号化キーの安全な保存と管理を行う専用ハードウェアです。Windowsの BitLocker やLinuxの暗号化機能で活用されます。

Secure Boot システム起動時に、正当なOSとドライバのみが読み込まれることを保証する機能です。

ハードウェア仮想化によるセキュリティ Intel VT-xやAMD-Vの機能を使い、OSレベルよりも深いレベルでセキュリティを実現します。

メモリ保護機能

ASLR(Address Space Layout Randomization) プログラムのメモリ配置をランダム化し、攻撃を困難にします。

DEP/NX bit(Data Execution Prevention) データ領域のコード実行を防止し、バッファオーバーフロー攻撃を防ぎます。

SMEP/SMAP(Supervisor Mode Execution/Access Prevention) カーネルモードでのユーザーメモリへの不正アクセスを防止します。

新しいセキュリティ脅威への対応

Spectre/Meltdown対策 CPUの投機実行機能を悪用する攻撃に対して、OSとハードウェアが協調して対策を実装しています。

サプライチェーン攻撃 ハードウェアレベルでの攻撃に対する対策として、ハードウェアの真正性検証機能が重要になっています。

将来展望:OSとハードウェアの関係の変化

新しいハードウェアアーキテクチャ

量子コンピュータ 従来のデジタルコンピュータとは根本的に異なる量子コンピュータに対応したOSの研究が進んでいます。

ニューロモルフィック・チップ 人間の脳の構造を模したハードウェアが登場し、新しいタイプのOSとの協調が必要になります。

光コンピューティング 光を使った演算を行うハードウェアに対応したOSの開発が進められています。

AIとOSの融合

AI支援によるシステム最適化 機械学習を使って、OSの動作を動的に最適化する研究が活発に行われています:

- ワークロードに応じた自動的なリソース配分

- 予測に基づくプリフェッチ

- アプリケーションの行動パターン学習

エッジAIの統合 スマートフォンやIoTデバイスに搭載されたAIプロセッサをOSが効率的に活用する仕組みが発展しています。

持続可能性への配慮

グリーンコンピューティング 環境負荷を考慮したOSとハードウェアの関係が重要になっています:

- 電力効率の最適化

- カーボンフットプリントの削減

- リソースの効率的な利用

長寿命化への対応 ハードウェアの長期使用を前提としたOSの設計が求められています。

まとめ:本質を理解することの大切さ

25年以上ICT分野で仕事を続けてきた経験から痛感しているのは、「技術は移り変わっても、本質的な考え方はほとんど変わらない」ということです。

これからも変わらない可能性が高い本質

抽象化の価値

OSとハードウェアの「抽象化」という仕組みは、今後もずっと重要な考え方であり続けます。便利で使いやすいインターフェースを生み出すこの技術の本質は、どんなに姿を変えても生き続けるでしょう。

リソース管理の重要性

どんなにテクノロジーが進んでも、「限られたCPUやメモリ、ストレージ、ネットワーク資源をどう有効に使うか」という課題は永遠のテーマ。システム全体のパフォーマンスや安定性を守る根幹です。

セキュリティと利便性のバランス

安全であることと、便利で使いやすいことの両立。これも昔から、そしてこれからも私たちエンジニアの悩みどころです。

学び続けるために

基礎を大切にしよう

つい最新のトレンドや派手な技術に目を奪われがちですが、一番大切なのは「基礎」をしっかり理解すること。これが、長く役立つ最強の武器になります。

実践経験で深める

本や記事を読むだけではわからないこともたくさんあります。実際にシステムを作ったり、トラブルを解決したりする経験こそ、知識を「自分のもの」にする近道です。

学びを止めない

技術は常に進化を続けています。基礎を固めたうえで、常に新しい知識や技術にアンテナを張って学び続ける習慣を持ちましょう。

最後に

OSとハードウェアの関係を理解することは、コンピュータやICTの世界を「根っこ」から知ること。

この土台がしっかりしていれば、新しい技術が生まれても、その意味やしくみをすぐに見抜いて活用できるはずです。

この記事が、みなさんの学びや仕事、そしてICTライフのヒントになれば嬉しく思います。

ITの世界は一見とても複雑ですが、根本の概念を知っていれば、きっと整理されて見晴らしが良くなりますよ。

これからも一緒に、楽しく学び続けていきましょう!